住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、マイホーム取得後の家計を大きく助ける強力な税制優遇ですが、適用初年度だけは「確定申告」が必須です。

「どんな書類が必要?」「期限はいつまで?」「手続きで間違えたらどうなる?」— 特に初めての方は、慣れない確定申告に不安を感じるかもしれません。

この記事は、2025年(令和7年)に行う申告に向けて、あなたが一切迷わず、失敗なく控除の適用を受けられるよう、必要書類の準備から申告書作成、提出までの全ステップを徹底的に解説します。

CONTENTS

住宅ローン控除とは?

住宅ローン控除とは?

住宅ローン控除(正式名称:住宅借入金等特別控除)とは、住宅ローンを利用してマイホームを取得・新築・増改築した場合に適用される、所得税や住民税を軽減するための税制優遇制度です。

この制度の仕組みとして、一定の要件を満たすことで、原則として控除期間中(最大13年間)、年末時点の住宅ローン残高の0.7%相当額が所得税から控除されます。さらに、所得税から控除しきれなかった金額がある場合は、その分が翌年度の住民税からも一部控除される仕組みとなっています。

これは、住宅を取得した後の家計負担を軽減する目的を持つ重要な措置です。適用を受けるためには、入居時期や住宅の性能、所得金額など、さまざまな適用条件を事前に満たし、確認しておく必要があります。

なぜ確定申告が必要なのか?

住宅ローン控除を受けるために最初の年に確定申告が求められるのは、控除の適用資格と控除額を税務署に正式に審査・承認してもらうためです。

確定申告では、住宅ローン残高証明書や登記事項証明書、源泉徴収票など控除に必要な全ての公的書類を提出し、要件を満たしていることの確認と、初年度の控除額の計算・申告を行います。これにより、税務署が控除の適用を公式に認め、還付金や減税額が確定します。

この初回申告の承認があるからこそ、2年目以降は勤務先の年末調整で簡略化された手続き(税務署からの控除証明書と残高証明書を提出)で控除を継続適用できるようになるのです。

確定申告の時期

住宅ローン控除を受けるための確定申告は、原則として毎年2月16日から3月15日までの期間に行う必要があります。

ただし、この申告が還付申告(すでに納めすぎた税金の還付を受けるための申告)に該当する場合は、例外的に対象年の翌年1月1日から提出することが可能です。

特に初めて申告される方は、必要書類の準備や電子申告(e-Tax)のためのマイナポータル連携設定などに時間を要することが予想されます。還付申告ができる場合は早めに手続きを済ませることで、還付金の振り込みもスムーズになりますので、余裕をもって準備を進めることが大切です。

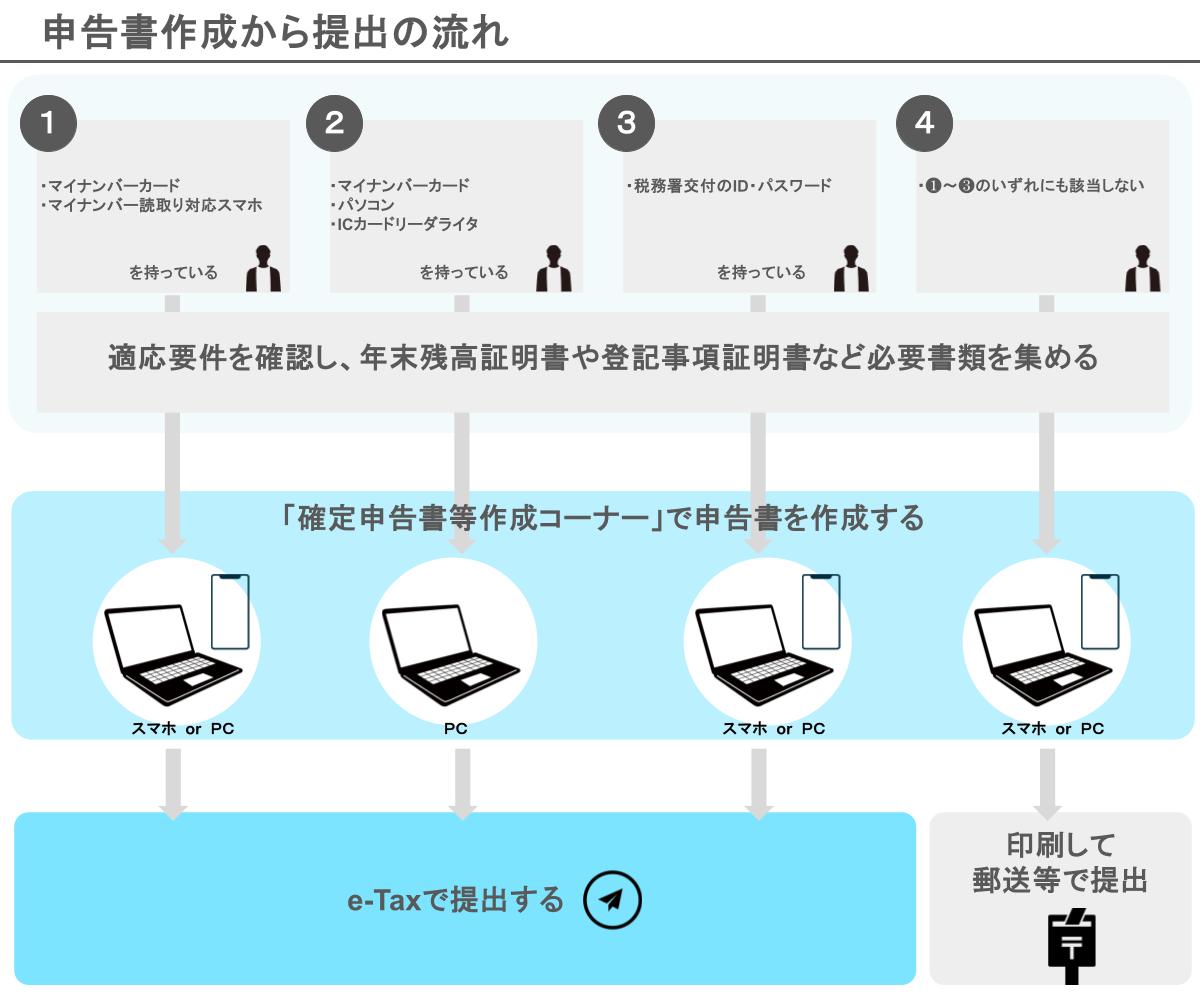

【最初に確認!】確定申告までの3ステップ

「住宅ローン控除」の適用を受けるための確定申告は、マイナポータルとe-Taxを活用することで、自宅から簡単かつスムーズに行えます。特に初めて申告される方は、事前に全体像を把握しておくことが大切です。

ここでは、複雑に感じられがちな調書方式・マイナポータル連携を利用した確定申告の手続きを、「準備」「作成」「提出」という3つのステップに分けて、大まかな流れをご説明します。

● 確定申告までの3ステップ ●

- 【準備】必要な情報を集め、環境を整える

- 【作成】申告書を作成し、控除額を計算する

- 【提出】申告書を提出し、手続きを完了する

次項で、各ステップについて詳しく解説します。

年末残高調書を用いた方式(調書方式)とは

調書方式とは、住宅ローン控除の手続きを簡素化する新しい方式です。金融機関が住宅ローンの年末残高情報を直接税務署に提出(年末残高調書)します。納税者は証明書を提出する手間がなくなり、マイナポータル経由で提供される電子データを利用し、e-Taxなどで申告を行います。これにより、書類準備の負担が軽減され、手続きがスムーズになります。

ステップ1:事前準備

適用要件の確認と情報収集

確定申告を始めるにあたり、まず重要なのが「住宅ローン控除」の適用要件を満たしているかを確認することです。

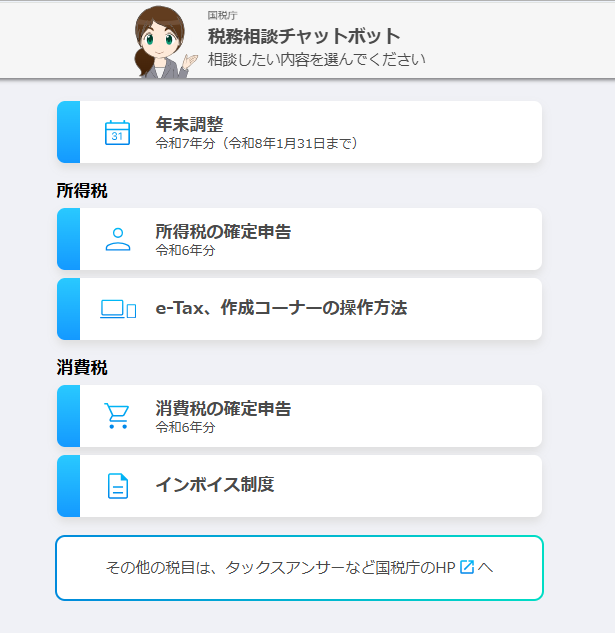

「要件が複雑でよくわからない…」と感じる方もご安心ください。国税庁が提供する税務相談チャットボット「ふたば」を利用すれば、24時間いつでも質問に答えてくれます。

このチャットボットでご自身の状況が控除の対象となるか、必要な手続きや書類は何かといった基本的な情報を手軽に収集し、スムーズに次のステップに進みましょう。

国税庁 税務相談チャットボットふたばで適用判断

さっそく税務相談チャットボット「ふたば」でご自身の状況が控除の対象かどうかを確認してみましょう。

「所得税の確定申告」から〔住宅ローン控除〕→〔住宅ローン控除について〕を選択します。

適用判定や必要書類、計算方法等の選択項目から「住宅ローン控除の適用判定」を押下してご自身が住宅ローン控除の対象かどうか調べてみましょう。

適用判定や必要書類、計算方法等の選択項目から「住宅ローン控除の適用判定」を押下してご自身が住宅ローン控除の対象かどうか調べてみましょう。

■質問例(令和6年制度)

- 住宅を取得した後、6か月以内に入居して、令和6年12月31日まで引き続き住んでいましたか?

- (回答)はい

- 金融機関等から令和6年12月31日のローン残高が記載された 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書 の交付を受けていますか?

- (回答)はい

- 令和4年分から9年分までの確定申告で、次のいずれかの 譲渡所得 の特例などを受けた、あるいは受ける予定ですか?

- (回答)いいえ

- 取得した住宅の床面積の2分の1以上を自宅として使用していますか?

- (回答)はい

- 新築住宅・買取再販・中古住宅のうちどれですか。

- (回答)新築住宅

- 床面積を次の選択肢から選んでください。

- (回答)50㎡以上

- 令和6年分の合計所得金額を次の選択肢から選んでください。

- (回答)2,000万円以下

- どの住宅(① 認定長期優良住宅 ・ 低炭素住宅 、② ZEH水準省エネ住宅 、③ 省エネ基準適合住宅 、④その他の住宅)に当てはまるか次の選択肢から選んでください。

- (回答)① 認定長期優良住宅 ・ 低炭素住宅

- 特例対象個人に該当しますか?

- (回答)該当する

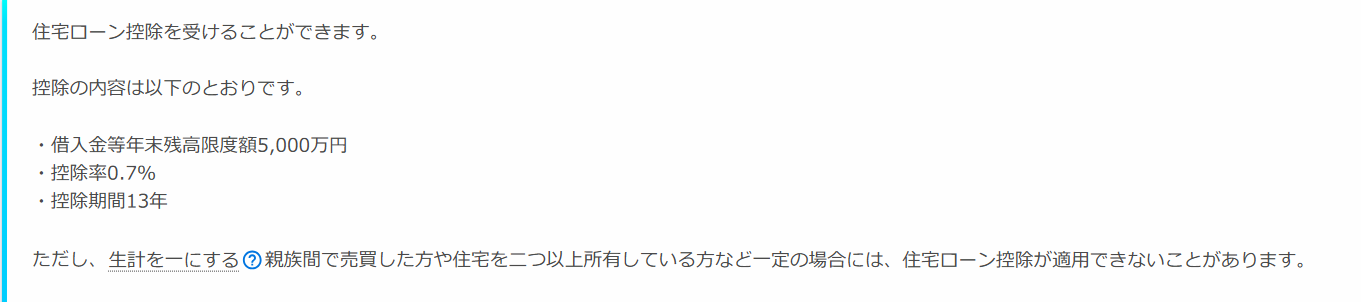

上記のように質問に回答していくと住宅ローン控除を受けることが出来るかどうかの判定結果が表示されます。

マイナポータル連携の設定と環境整備

確定申告をe-Tax(電子申告)で効率的に完了させるためには、事前の準備が鍵となります。特に、多くの控除証明書等の情報を自動で取得できる「マイナポータル連携」を利用することで入力の手間が大幅に削減され、申告ミスも防げます。

しかし、この便利な機能を使うにはいくつかの設定と環境整備が必要です。

e-Tax申告に必須となる「マイナポータルとe-Taxの連携設定」について、どのような手順で準備を進めればよいかを詳しく解説します。

事前準備に必要なもの

借入先の金融機関が「調書方式」に対応している場合、住宅ローン控除に必要な年末残高情報をマイナポータル連携を通じて国税庁から自動取得することができます。

自動取得をするために、以下のものを事前に準備しましょう。

自動取得をするために、以下のものを事前に準備しましょう。

| 事前準備に必要なもの | |

| 必要なもの | 内容 |

| 🪪 マイナンバーカード | 有効期限内のもの |

| 📱 スマートフォン | マイナンバーカード読取対応機種 |

| 🔐 各種パスワード |

|

マイナポータル連携7つのステップ

ステップ1:マイナポータルアプリの起動と認証

- アプリを起動し「登録・ログイン」をタップ

- 利用者証明用電子証明書パスワード(数字4桁)を入力

- スマートフォンでマイナンバーカードを読み取り認証

・ 認証成功後、トップ画面が表示されます。

| マイナンバーカードのパスワード | マイナンバーカードを受け取った際に、市区町村の窓口などで設定する利用者証明用電子証明書に使う4桁の数字パスワードのこと。 |

| スマホ用利用者証明用電子証明書のパスワード | スマホ用利用者証明用電子証明書の利用登録の際に設定する、数字4桁のパスワード。 |

ステップ2:確定申告の事前準備ページへ

マイナポータルへのログインに成功するとトップページが表示されます。

マイナポータルへのログインに成功するとトップページが表示されます。

参照:住宅ローン控除の適用に係る手続方法(調書方式)_国税庁動画チャンネル

- トップ画面を下にスクロール

- 「確定申告」をタップ

- 「証明書等の取得を始める」を押す

・ 過去に利用したことがある場合は「証明書等の取得状況を確認する」→「証明書等を選択する」を押す

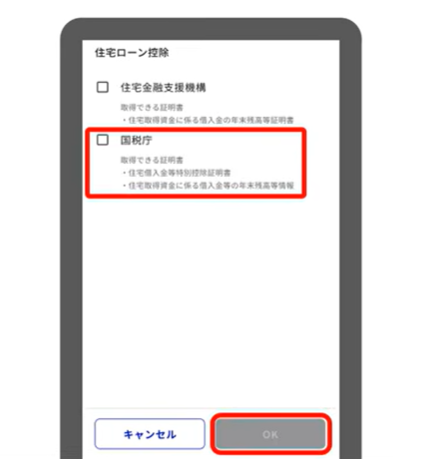

ステップ3:データ取得元の選択

証明書の取得画面から「証明書等を取得する」を押します。

証明書の取得画面から「証明書等を取得する」を押します。

- 一覧から「住宅ローン控除」をタップ

- データ取得元選択画面で「国税庁」にチェック

- OKを押して「次へ」

ステップ4:e-Taxとの連携開始

証明書取得画面から住宅ローン控除「住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等情報」欄の「取得」を押します。

証明書取得画面から住宅ローン控除「住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等情報」欄の「取得」を押します。

- 対象欄のボタンを押す

- 「連携を始める」→「同意して次へ」

- e-Taxの手続き画面に自動で遷移

ステップ5:e-Taxへのログインと連携設定

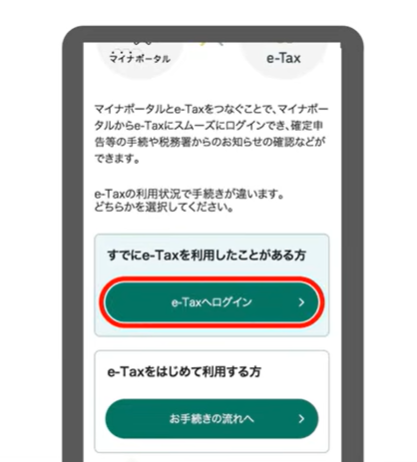

すでにe-Taxwお利用したことがある場合は「e-taxへログイン」を押します。

すでにe-Taxwお利用したことがある場合は「e-taxへログイン」を押します。

- 「e-Taxへログイン」を押す

- 利用者証明用電子証明書パスワード(4桁)を入力

- マイナンバーカードを読み取って認証

- 「同意する」を押して連携完了

- 「e-Taxでの登録に進む」を押す

ステップ6:本人確認情報登録(2回のカード読み取り)

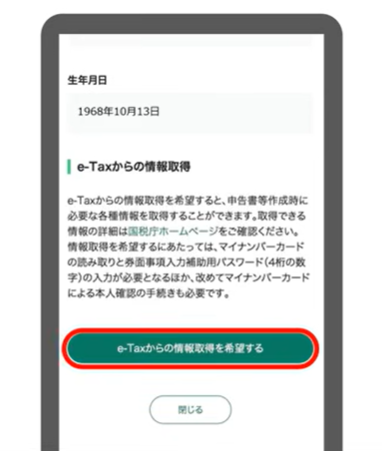

「本人確認/情報取得希望」画面が表示されます。

「本人確認/情報取得希望」画面が表示されます。

- 「e-Taxからの情報取得を希望する」を選択

- 【1回目】氏名(カナ)を入力 → 「この端末を利用」→ 券面事項入力補助用パスワード(4桁)で読み取り

- 【2回目】「この端末を利用」→ 署名用電子証明書パスワード(6〜16桁)で読み取り

- 「希望受付完了」画面が表示されたら完了!

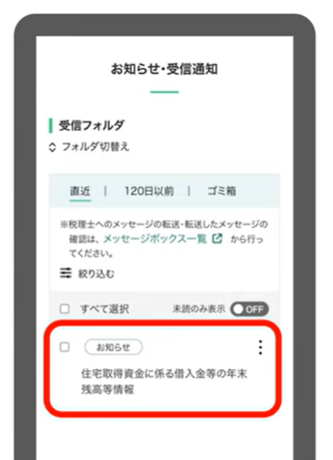

ステップ7:データ格納の確認

マイナポータル連携をし年末残高証明情報が取得可能になるとe-Taxのメッセージボックスに通知が届くようになります。

マイナポータル連携をし年末残高証明情報が取得可能になるとe-Taxのメッセージボックスに通知が届くようになります。

- e-Taxホームページからログイン

- 「お知らせ・受信通知」を開く

- 「住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等情報」が届いているか確認

| 年末残高等情報の格納時期 | |

| 年末までに準備完了 | 2月中旬に格納 |

| 年明け以降に準備完了 | 2月中旬以降、順次格納(数日かかる場合あり) |

これでマイナポータル連携を利用した住宅ローン控除申告の事前準備が完了しました。

フェーズ2:申告手続き

マイナポータル連携による「確定申告書等作成コーナー」での入力手順

借入先金融機関等が調書方式に対応している場合、マイナポータル連携を利用して「確定申告書等作成コーナー」に年末残高情報を自動取込みをすることができます。

ステップ1:申告書作成の開始と基本選択

「国税庁 確定申告書等作成コーナー」にアクセスし「作成開始」を押します。

「国税庁 確定申告書等作成コーナー」にアクセスし「作成開始」を押します。

- 国税庁「確定申告書等作成コーナー」トップページを開き、「作成開始」をタップ

- 「作成のステップ」を確認し、「次へ」をタップ

- 「作成する申告書等」は【所得税】を選択する

- 「作成する年分」は【令和〇年分】を選択する

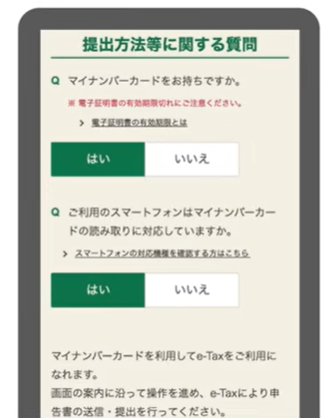

ステップ2:マイナポータル連携の選択と認証

- 「マイナンバーカードをお持ちですか?」→【はい】

- 「スマートフォンはマイナンバーカードの読み取りに対応していますか?」→【はい】

- 「マイナポータル連携」→【連携する】を選択し【次へ】

- 規約を確認し【同意して次へ】→【次へ】→マイナポータルへ移動

- マイナポータルで【マイナンバーカードでログイン】→パスワード(4桁)入力→認証

- 認証完了後、作成コーナーに戻る

- e-Tax利用経験がある場合は登録情報確認→【次へ】

ステップ3:情報取得の実行

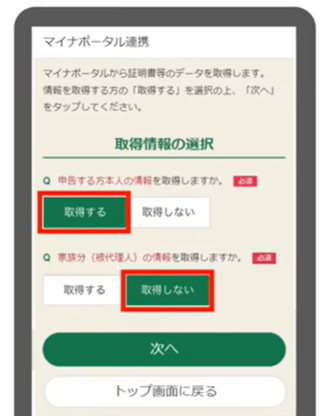

マイナポータル連携を行う画面にて取得する情報の選択をします。

自身の情報のみを取得する場合の操作方法を例に解説します。

マイナポータル連携を行う画面にて取得する情報の選択をします。

自身の情報のみを取得する場合の操作方法を例に解説します。

- 「取得する情報(ご自身の情報)」選択画面で

・ 1問目(本人情報)→【取得する】

・ 2問目(家族分情報)→【取得しない】

- 【次へ】を押してマイナポータルへ

- 「利用規約に同意する」にチェック→【次へ】

- 【連携】を押して情報取得を実行

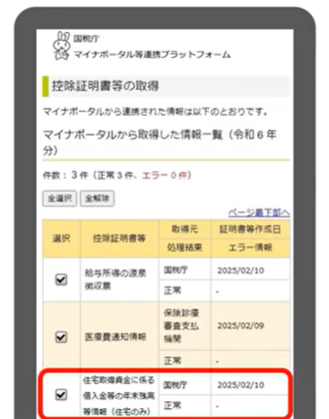

ステップ4:取得データの確認

マイナポータルから取得した情報の一覧が表示されます。

マイナポータルから取得した情報の一覧が表示されます。

- 取得結果一覧に「住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等情報」があることを確認

- 「留意事項を確認した」にチェック→【次へ】

- 内容確認→【次へ】

・ ※ XMLデータ読み込み画面が出た場合も【次へ】

ステップ5:控除の入力画面への移動

「申告する所得の選択等」の画面が表示されます。

「申告する所得の選択等」の画面が表示されます。

- 生年月日を確認→申告する所得を選択→【次へ】

- 収入・控除の入力画面に進む

- 【住宅借入金等特別控除】をタップ

・ ※マイナポータル連携済の場合、「特定増改築等住宅借入金等特別控除」欄に確認メッセージあり

ステップ6:翌年以降の証明書受け取り方法の選択

- 住宅の取得形態・土地情報を入力

- 画面下部の「控除証明書の受け取り方法」で【電子交付】を選択

・ 翌年以降、年末残高情報がe-Taxメッセージボックスに届き、控除額計算が簡易化される

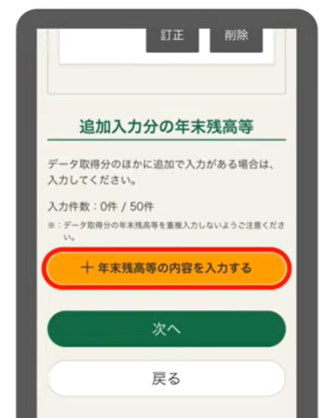

ステップ7:年末残高情報の確認と追加入力

- 「年末残高等一覧」に自動取込データが表示される

・ 内容確認(借入先・残高など)

- 他の借入がある場合は【年末残高等の内容を入力する】から追加

- 連帯債務がある場合→【次へ】→割合入力画面で入力

フェーズ3:申告書を提出

確定申告書等の提出(e-Taxによる送信)

収入・控除等の入力が完了している状態から、マイナンバーカードまたはスマホ用電子証明書を使って確定申告書をe-Taxで送信する方法を解説します。

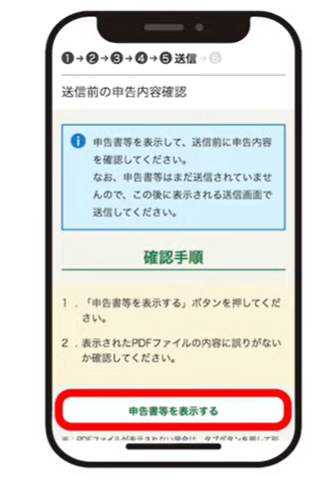

ステップ1:申告内容の最終確認(PDF表示と確認)

- 入力が完了すると「送信前の申告内容確認画面」が表示される

- 【申告書等を表示する】を押すと、PDFが開く

- 入力内容に誤りがないか確認する

・ Android:自動で「ダウンロード」フォルダに保存される

・ iPhone:閲覧のみで保存は後述の手順で行う

- 確認後、PDFを閉じて元の画面に戻る

ステップ2:送信準備画面への遷移

- 元の画面に戻ったら【次へ】を押す

- 「送信準備画面」が表示されるので、再度【次へ】を押す

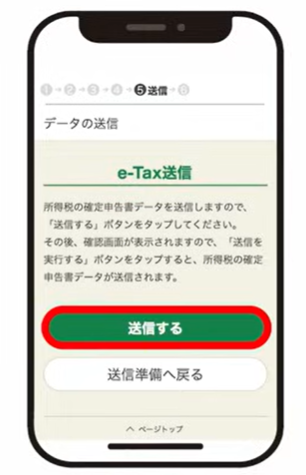

ステップ3:申告書データの送信

- 本人確認済み・マイナンバーカード読み取り済みの場合:

・ 「データ送信画面」が表示されるので【送信】を押す

- 本人確認が未完了の場合:

・ 「送信完了までの流れ」→電子署名画面に移行

・ 案内に従ってマイナンバーカードを読み取り、署名用電子証明書のパスワード(6〜16文字)を入力して電子署名を実施

ステップ4:送信結果の確認

- 「送信が完了しました」と表示される

・ 【閉じる】を押す

- 「送信結果の確認画面」が表示される

・ 申告データが「受付完了」となっていることを確認

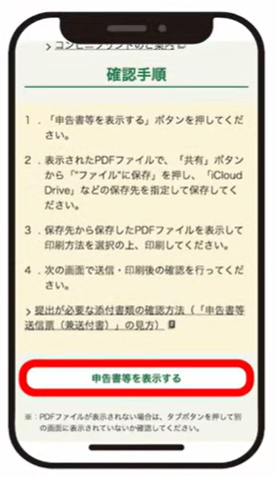

ステップ5:送信票(兼送付書)の確認と保存

- 「申告書等送信票(兼送付書)」確認画面が表示される

- 【申告書等を表示する】を押してPDFを開き、保存

・ iPhone:右上の【共有】→「ファイルに保存」または「ブック」などを選択

・ Android:PDF表示時点で自動的に「ダウンロード」フォルダへ保存

ステップ6:入力データのダウンロード(控えの保存)

- 「送信後の作業のご案内」画面で【入力データのダウンロードページへ】を押す

- 【入力データをダウンロードする】を押すと、xtx形式ファイルが保存される

・ このファイルは翌年以降の申告時に再利用可能

電子証明書(e-Tax利用の鍵)について

確定申告書をe-Taxで送信する際には、以下のいずれかの電子証明書が必要となります。

| 種類 | 用途 | パスワード |

| マイナンバーカードの署名用電子証明書 | e-Tax送信時の本人確認・署名 | 英数字6〜16文字 |

| スマホ用電子証明書(JPKI Mobile) | マイナンバーカードの代替として利用 | 同上 |

この電子署名は、紙の申告書に印鑑と本人確認書類を添付する作業をデジタル上で再現したもので、送信と同時に本人確認・提出が完了します。

まとめ

住宅ローン控除の申告は一見複雑に思えますが、「マイナポータル連携」と「e-Tax」を活用すれば、スマートフォンだけで自宅から簡単に完結できます。事前にマイナンバーカードやパスワードを準備し、必要な証明書を連携しておくことで、入力作業や書類の提出がスムーズになり、申告ミスも防止できます。初回の申告を正しく行えば、翌年以降は控除証明書が自動取得され、申告手続きがさらに効率化されます。住宅を取得した方は、この機会にデジタル申告の仕組みを理解し、安心して住宅ローン控除を受けましょう。

住宅ローンについてもっと知りたい・・・

この記事は役に立ちましたか?

もっと知りたいことがあれば、お気軽にお問い合わせくださいね。

参照:

参照: 参照:

参照: 参照:

参照: 参照:

参照: 参照:

参照: 参照:

参照: 参照:

参照: